|

Als

Bestandteil des jagdlichen Brauchtums dienen die

Bruchzeichen

im Rahmen der

Jagdausübung der Verständigung, der Markierung oder

der

Ausschmückung. Die Bruchzeichen haben ihren Ursprung allerdings in dem

Bedürfnis der Jäger, sich gegenseitig unauffällig, ohne dass es

Unberufene merken, zu verständigen. Für ein Bruchzeichen werden ausschließlich die

sogenannten "gerechten" Holzarten Eiche, Erle, Kiefer, Fichte

und

Tanne verwendet. Nur im Hochgebirge dienen Lärche, Latsche und

Alpenrose zur Anfertigung eines Bruches. Auch

die Bruchzeichen wurden früher regional unterschiedlich verwendet und

erst im Jahre 1934 vereinheitlicht. Die Brüche werden gebrochen,

nicht geschnitten; nur in einigen Fällen wird die Rinde teilweise

mit dem Waidmesser entfernt oder der Bruch gespitzt.

Es ist zu vermerken, dass nach heutiger Auffassung

selbstverständlich Zweige aller am Erlegungsort greifbarer Bäume oder

Sträucher als bruchgerecht gelten. Ein Jäger wird allerdings erst dann von

den bruchgerechten Baumarten abweichen, wenn diese erst mühsam gesucht

werden müssen. Wer zum Beispiel einen Rehbock in einem Weizenschlag

erlegt, kann ihn auch mit Ähren gerecht verbrechen. Das symbolische und

waidgerechte Handeln ist hier höherwertiger als das Verwenden der

gerechten Baumarten.

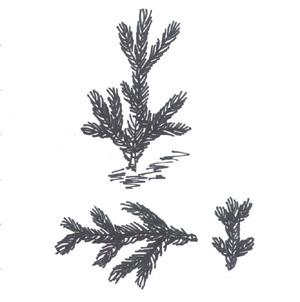

Anschussbruch |

Hauptbruch

|

Warnbruch |

Leitbruch |

Übersicht der Bruchzeichen

Hauptbruch:

Der Hauptbruch sollte mindestens

Armlang sein. Um ihn auffälliger zu machen wird dieser Bruch

mit dem Waidmesser blank befegt (Rinde wird abgeschabt). Er

hat die Bedeutung “Achtung” und soll dem Jäger sagen er soll

auf weitere Zeichen achten. Auch kann er auffällig in

Augenhöhe aufgehängt werden. Ein Hauptbruch wird mit anderen

Brüchen in Kombination gelegt die den Jäger weiter führen. |

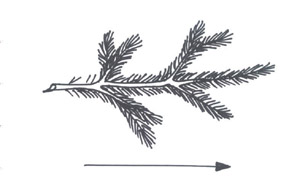

Leitbruch:

Der Leitbruch hat nur noch eine

halbe Armlänge aber ist ebenso befegt wie der Hauptbruch.

Die Rinde zwischen den Nadeln oder Blättern wird entfernt.

Sein gewachsenes Ende zeigt in der Richtung, in die es den

Jäger weisen soll. Die Leitbrüche werden so ausgelegt, das

man immer den nächsten Bruch sehen kann. |

Anschussbruch:

Der Anschussbruch ist ein Zweig

der unbearbeitet ist und senkrecht in den Boden gesteckt

wird. Es soll die Stelle markiert werden an dem der Jäger

das Stück Wild angeschossen hat. So kann diese stelle

schnell für Jäger und Hundeführer wiedergefunden werden.

Ebenso kann er nicht von Sturm, Regen oder Schnee bedeckt

werden. Oftmals wird dieser Bruch in Kombination mit anderen

Brüchen gelegt wie z.B. der Fährtenbruch um die

Fluchtrichtung des Stück zu markieren. |

Standortbruch:

Der Standortbruch ist auch

bekannt als Standplatzbruch. Hier durch kann einem Jäger

z.B. bei einer Gesellschaftsjagd ein Standplatz im

Jagdrevier zugeteilt werden. Hierzu wird ein armlanger Bruch

in der Erde gesteckt. Die Seitentriebe werden entfernt wobei

die Spitze jedoch bestehen bleibt. Dazu wird meistens ein

Leit- oder Hauptbruch gelegt, der dem Jäger nach Ablasen der

Jagd zum Sammelplatz führen soll. |

Wartebruch:

Bei dem Wartebruch werden zwei

unbefegte Brüche Kreuzweise übereinandere gelegt. Dies soll

ein Sammelplatz oder auch Warteplatz für den Jäger

darstellen. |

Warten aufgegeben:

Wurde vergeblich gewartet, werden

die Seitenzweige abgebrochen und der “kahle” Wartebruch

wird hingelegt. Bedeutung: habe das Warten aufgegeben. |

Hauptbruch:

Bei Gesellschaftsjagten wird

der Sammelplatz mit drei etwa 1 Meter langen gefegten und

in Pyramidenform zusammen gestellten Brüchen gekennzeichnet |

Sammelplatzbruch:

Der Fährtenbruch wird dort

benutzt wo der Schütze nicht bei der Nachsuche bei sein

kann. Es wird versucht so viele Informationen wie möglich

dem Nachsuchenführer zu übergeben. Dazu wird ein

unbearbeiteter halb-armlanger Bruch meist zu dem

Anschussbruch gelegt. Die gewachsene Spitze zeigt in der

Richtung, wohin das weiblich Stück abgesprungen ist.

Andersherum ist es bei männlichen Wild. Hier zeigt die

Bruchstelle in der Fluchtrichtung. Damit keine

Missverständnisse entstehen, wird zu dem Bruch noch ein

Geäfter (kleiner Querbruch) gelegt. Dies bedeutet nun das an

der gegenüberliegenden Stelle des Querbruchs die Richtung

und das Geschlecht markiert wird. |

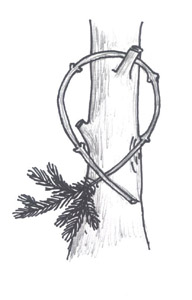

Warnbruchbruch:

Für dem Warnbruch wird ein Bruch

komplett von seinen Seitentrieben befreit und zu einem Kreis

gebogen aufgehängt. Dies soll dem Jäger vor eine mögliche

Gefahr warnen wie z.B. eine Falle, unsicherer Hochsitz etc. |

Inbesitznahmebruch:

Der Inbesitznahmebruch oder auch

Aneignungsbruch genannt. Hierzu wird ein Zweig auf der Ein-

oder Ausschussstelle gelegt der die Stelle bedecken soll.

Der Bruch ist etwa halb-armlang und unbearbeitet. Für diesen

Bruch gilt die Regel: Bei einem männlichen Stück zeigt die

gebrochene Seite zum Haupt (Kopf) und bei einem weiblichen

die gewachsene Seite. Das erlegte Wild wird auf die rechte

Seite gelegt. |

Der letzte Bissen:

Der letzte Bissen ist ein

unbearbeiteter Zweig, der dem erlegten Wild quer in den Äser

(Maul) gelegt wird. Dies symbolisiert die letzte Mahlzeit

vor dem Tod. Der Brauch des Letzten Bissens, ein Bruch in

den Äser bzw. Gebrech bei männlichen Tieren, geht auf die

Frühzeit zurück und bedeutet soviel wie die Versöhnung mit

dem erlegten Tier und der Natur. Ursprünglich wurde der

Letzte Bissen nur dem männlichen Schalenwild gegeben.

Mittlerweile ist er aber oft auch bei weiblichem Wild und

auch beim Birkwild, sowie beim Murmeltier zu sehen. Der

Jäger hat das Wild in Besitz genommen und zeigt damit an,

dass das Stück rechtmäßig erlegt ist. Der Letzte Bissen ist

eine Form der Respektbezeugung gegenüber dem gestreckten

Wild. |

Schützenbruch:

Der Schützenbruch ist wohl einer

der Brüche, die neben dem letzten Bissen noch am meisten

angewandt werden. Hierzu wird ein unbearbeiteter Zweig mit

Schweiß (Blut) benetzt und mit der Oberseite der Blätter

oder Nadel an die rechte Seite des Schützenhut gesteckt.

Dies zeigt den anderen Jägern das jemand Jagderfolg hatte.

Ist der Jäger alleine bricht er selber den Bruch. Sind

jedoch im Rahmen von Gesellschaftsjagden oder anderer

Jagdarten mehrere Jäger anwesend, wird der Bruch durch eine

zweite Person über dem Hut oder einem Waidblatt mit einem

kräftigen “Waidmannsheil” und Händedruck übergeben. Trägt

der Schütze keinen tödlichen Schuss an so wird der Bruch vom

Nachsuchenführer übergeben, wobei Schütze dann seinen Bruch

teilt und dem Hund ein Teil an die Halsung (Halsband)

steckt. |

Festtagsbruch:

Der Festtagsbruch ist ähnlich dem

Schützenbruch, wobei er nicht mit Schweiß (Blut) benetzt

wird. Er wird bei festlichen zusammenkünften von Jägern

getragen. |

Trauerbruch:

Der Trauerbruch ähnelt dem

Schützenbruch. Der unbenetzte Bruch wird an der linken

Hutseite mit den Blättern oder Nadeln nach innen hin

getragen. Bei einer Beerdigung eines Jagdkameraden wird der

Hut vor dem Grab abgenommen und der Trauerbruch ins offene

Grab geworfen. |

Das letzte Bett:

Am Sammelplatz der Jäger wird die

gemeinsam gemachte Beute (Strecke) auf ein Bett von Brüchen

gelegt. Häufig sieht man bei größeren Strecken auch nur eine

Umrandung mit Brüchen. Dazu werden an den ecken Fackeln

aufgestellt. |

Selbstverständlich

gibt es noch weitere Bruchzeichen, die hier jedoch nicht erschöpfend

dargestellt werden.

zurück

|